ここだけの話、今回はこんな話です

障害年金の手続きを行って期待した結果が得られなかったとき、不服を申し立てる仕組みがあります。

今回はこの不服申立てがどのような仕組みとなっていて、どんな点に注意する必要があるのかを解説します。

みんなのねんきん社会保険労務士法人における不服申立ての考え方や実際のデータもお見せしながら、不服申立ての実務をご紹介します。

ここだけの話、こんな症状・こんな事例です

みんなのねんきん社労士法人にはこのような相談も多数寄せられます。

ここで、

障害年金の請求をして、無事に認められると「年金証書(国民年金・厚生年金保険証書)」が届きます。

反対に、

年金が認められなかった場合は、「不支給決定通知書」「却下決定通知書」が届きます。

また、

障害年金が認められた場合でも、

となることがあります。

例えば2級だと思ったら、それよりも軽い3級で決定されたという場合です。

このような場合、年金制度にはその決定に対して「異議を申し立てる=不服を申し立てる」仕組みがあります。

実際、年金証書や不支給決定通知には、「この決定に不服があるときは・・・」と、審査請求・再審査請求ができる旨が記載されています。

審査請求・再審査請求の両方をひっくるめて”不服申立て”とよびます。

不服申立てとは

厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会などの保険者による決定(処分)に不服がある場合に、社会保険審査官や社会保険審査会に簡易に不服申し立てができる制度です。裁判制度によらず、被保険者が費用を負担することなく、簡単な手続きで、公正に行われることが目的となっています。

今回は年金の決定に対して不服を申し立てる仕組みについて解説します。

ここだけの話、不服申立てとはこんな仕組みです

どんな流れで不服申立てをする?

不服申立ての全体的な流れは、

- 審査請求

- 再審査請求

となります。

下の図にあるように、審査請求は社会保険審査官に。

審査請求の結果に不服があれば、再審査請求(社会保険審査会)に進めます。

不服の申立は2回行える、二審制となっています。

(出典:「社会保険審査会における(再)審査請求の流れ」|厚生労働省

メモ

国家公務員、地方公務員、私立学校共済については、別の不服申立ての仕組みになっています。今回ご紹介する仕組みは一般企業に勤める方の厚生年金保険と国民年金の年金決定に対する不服申立ての仕組みとなります。

費用はどのくらいかかる?

無料です。

もちろん、専門家に依頼すればその費用が別途掛かりますが、不服申立て自体に手数料は掛かりません。

参考までに、今回の不服申立てとは別の仕組みですが、裁判所に訴える場合は請求する金額に応じて手数料が掛かります。

-

-

参考:手数料額早見表|裁判所

続きを見る

最初の審査 「審査請求」とは

まずは最初の不服の申立先=審査請求について見ていきましょう。

どこに申し立てる?

審査請求は、厚生労働省の地方厚生局内の「社会保険審査官」に行います。

地方厚生局は、全国8つに分かれており、厚生労働行政を各地方の単位で実施する機関です。

- 北海道厚生局

- 東北厚生局

- 関東信越厚生局

- 東海北陸厚生局

- 近畿厚生局

- 中国四国厚生局

- 四国厚生支局

- 九州厚生局

-

-

参考:地方厚生(支)局所在地一覧|厚生労働省

地方厚生(支)局の所在地について紹介しています。

続きを見る

いつまでに申し立てる?

障害年金の請求手続きをして、その後しばらくして、「不支給決定通知書」が届いたとします。

不支給決定を知った日の翌日から3カ月以内に行わないといけません。

どんな方法で申し立てる?

審査請求の方法は、文書または口頭で行います。

ここで、

「口頭」とは、電話で「審査請求します!」とすればOK・・・というわけではありません。

口頭は、筆記が困難なため書面で行うことができないことを想定しています。

具体的には、

書面で行う場合に必要な情報を社会保険審査官に「陳述」することが必要になります。

陳述は面談で行います。

審査官は、その後に陳述書を作成します。

出来上がった陳述書は、読み聞かせにより問題がないか確認します。

陳述書に問題がなければ、作成者と陳述した者の名前を記載します。

このように、

口頭で行う方法は、手間が多いです。

そのため、一般的には文書で行います。

文書で行う場合は、

「審査請求書」と「不支給決定書」などの決定通知のコピーを提出すればOKです。

審査請求書は、地方厚生局のホームページからダウンロードができます。

地方厚生局により細部に違いがありますが、基本的な様式は同じです。

宛名の地方厚生局名を間違えないよう注意ください。

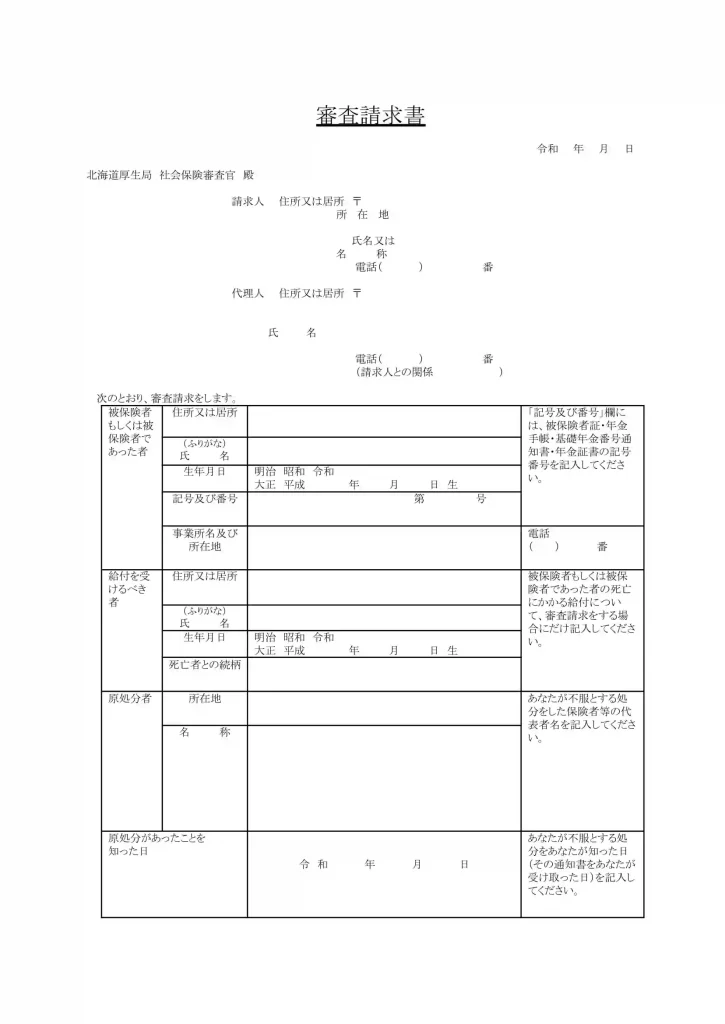

参考までに、北海道厚生局の審査請求書のフォーマットをご紹介します。

(出典:審査請求書(1ページ目)|厚生労働省北海道厚生局)

(出典:審査請求書(2ページ目)|厚生労働省北海道厚生局)

1ページ目の下のほうにある「原処分者」は「厚生労働大臣」となります。

2メージ目の「審査請求の趣旨及び理由」には、不服の内容とどのような決定を望むかを記載します。

不服の内容が「趣旨」になり、望む決定の裏付けが「理由」となります。

簡潔に記入するなら・・・

障害基礎年金が不支給となった決定に不服がある。請求時は重い障害状態であり、障害基礎年金2級が決定されることを望む

というような記載でしょうか。

みんなのねんきんが審査請求を代行する時は、「審査請求の主旨及び理由」について、この用紙の枠内に記載するのではなく、「別紙」に記載しています。

趣旨と裏付けになる理由について、詳細にまとめていきます。

審査請求をすると、その結果は「決定書」として郵送されてきます。

2番目の審査 「再審査請求」とは

つぎに2番目の不服の申立先=再審査請求について見ていきましょう。

請求書を提出後、審査の結果、「却下」「棄却」はこちらの言い分が通らなかったという意味で、「容認」は言い分が通ったということになります。

審査請求の決定に不服があるなら再審査請求を行うことができます。

どこに申し立てる?

再審査請求は、厚生労働省の社会保険審査会に行います。

審査請求は社会保険審査「官」ですが、再審査請求は社会保険審査「会」です。紛らわしいので気をつけます。

厚生労働省 社会保険審査会

〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー8階

いつまでに申し立てる?

再審査請求の期限は、審査請求による決定書が送付された日の翌日から2カ月以内に行わないといけません。

審査請求の3カ月と異なりますので注意してください。

どんな方法で申し立てる?

再審査請求の方法も審査請求と同じく文書だけでなく口頭で行う方法が認められています。

審査請求を口頭で行う時と同じように、面談による陳述が必要になります。

やはりこちらも文書で行うことが一般的です。

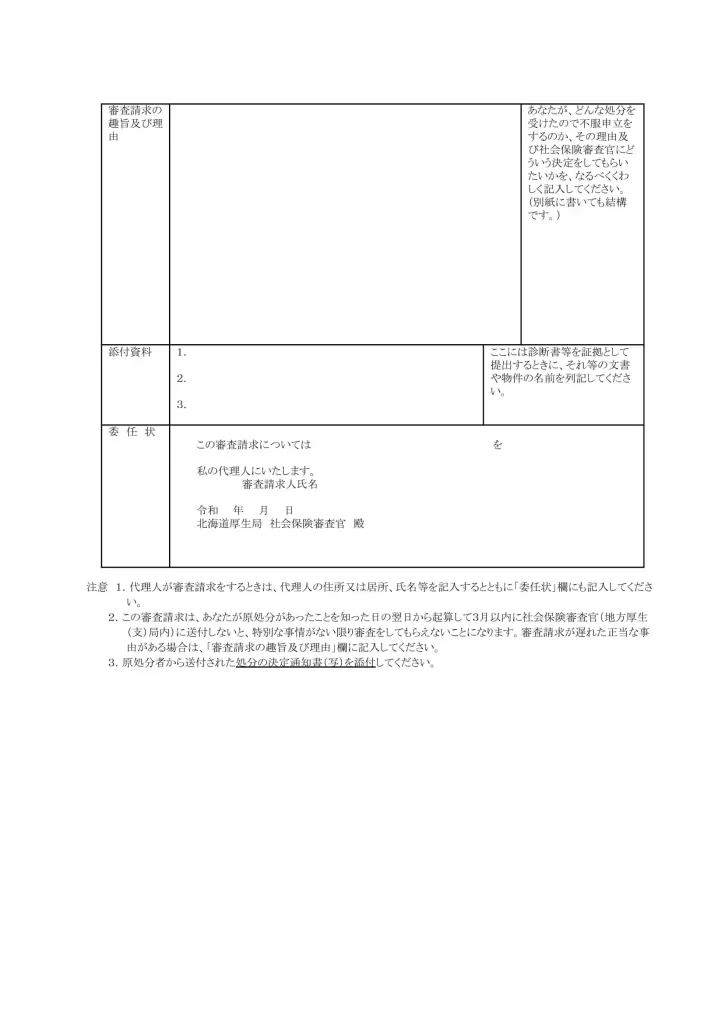

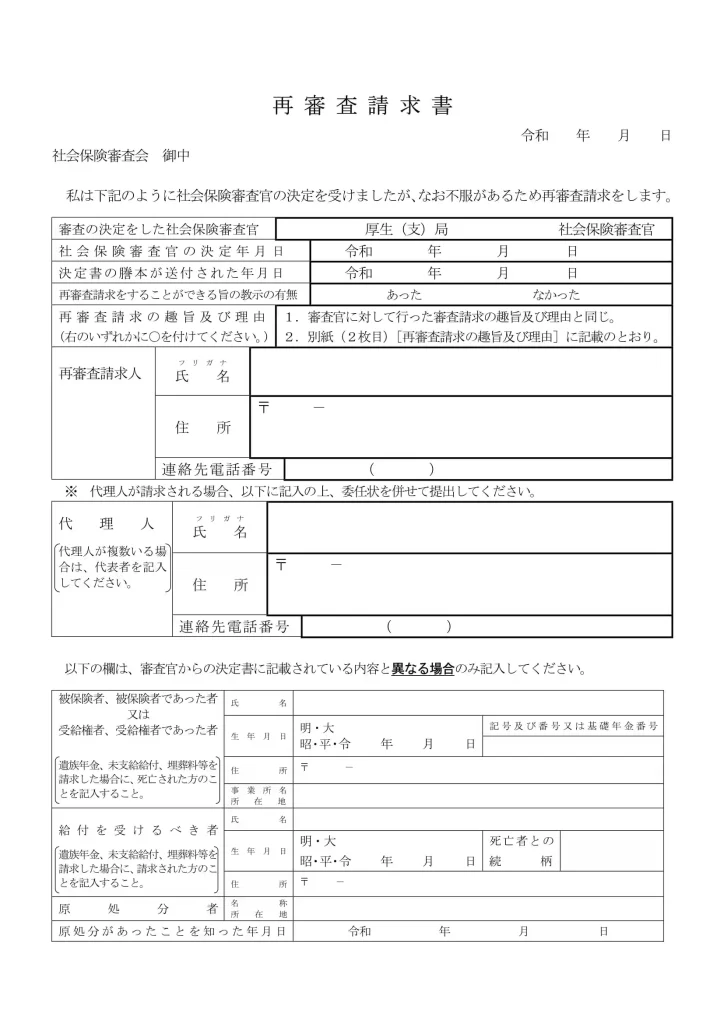

以下の「再審査請求書」を提出します。

(出典:再審査請求書(1ページ目)|厚生労働省)

(出典:再審査請求書(2ページ目)|厚生労働省)

この中で、2ページ目の「再審査請求書の主旨及び理由」の書き方が悩む所です。

1ページ目の「再審査請求書の主旨及び理由」では、「1」か「2」に○を付けることになります。

「1」に○を付けた時は、右側の「再審査請求書の主旨及び理由」は不要になります。

私が再審査請求を行う場合は、「2」につけ、審査請求の結果を踏まえた主旨・理由をまとめていきます。

不服申立ができない場合もある?

以上でニ審制の流れをご紹介しましたが、実はそもそも不服申立てができない場合があります。

例えば、

更新結果について不服がある場合を見てみましょう。

ここで、

障害年金を受け取った後、障害の状態に応じて1~5年後に更新手続を行う必要があります。

具体的には「障害状態確認届・現況届」という書類を提出します。

ある障害厚生年金3級の受給者が更新手続きをしたとします。

ご自身の感覚としては、「症状の影響で長期間無職。就労不能の期間が長いから、今度の更新では2級になるだろう・・・」と思っていたのですが3級のままだった。

このような方が不服申立できるのでしょうか?

残念ながら、できないのです。

そのわけは、地方厚生局のウェブサイトにあります。

-

-

参考:審査請求に当たっての留意事項|厚生労働省関東信越厚生局

続きを見る

このサイトに列挙されている審査請求の対象とならないものとして、以下の点に着目です。

- 更新の手続き(障害状態確認届・現況届)で等級変更がないことに対する不服

- 次回の更新の手続き(障害状態確認届・現況届)の期間に関する不服

- 診断書の記載内容に対する不服

となっています。

なぜ審査請求できないのでしょうか。

これは、障害状態確認届・現況届では、等級の改定(変更)を求めた手続きではないからです。

更新の手続きは、「障害の現状がこうなっています」と届け出るだけのものだからです。

逆に、

障害の程度が変わったときにできる請求として「額改定請求」があります。

この請求は文字通り、等級の改定を求めた手続きとなりますので、仮にうまくいかなかった場合は不服申立ての対象となります。

このように、

手続きによって、年金の決定・行政側の処分の中身も変わります。

それがすなわち、不服申立てができる・できないを左右するのです。

ここだけの話、不服申立てのココが難しい

一般の方には難しい不服申立て

不服申立ての何が難しいのでしょうか。

ここからは不服申立てを行うに際して、難しいと感じる点をお伝えします。

まず、

上で指摘したとおり、不服申立の対象とならない決定をどう見極めるか。

普通に考えれば更新の結果に不服が言えそうなものです。

一般の人には対象になる・ならないの境界線を見分けることは難しいでしょう。

つぎに、

年金を請求する最初から、不服申立てまで見通した手続きが必要です。

もしものことを考え、請求時の申請書類を漏れなく揃え、主張が矛盾しないよう一貫した内容になっていることが必要です。

不服申立て時に当初の年金請求と矛盾した点があれば「容認」は難しいでしょう。

また、

不服申立てが最善の手段とは必ずしも言えません。

例えば、

障害状態が軽いと判断され、不支給となった場合で、請求後の状況が重くなっていることを理由に不服申立てを行おうとしてもうまくいかないでしょう。

というのも、

不服申立ての審査は年金請求時の障害状態を改めて審査する仕組みだからです。

障害認定日請求であれば、初診日から1年6カ月時点、事後重症請求であれば、請求した時点の障害状態を改めて審査します。

したがって、年金請求後の状況が重くなっていたとしても訴えが認められるわけではないのです。

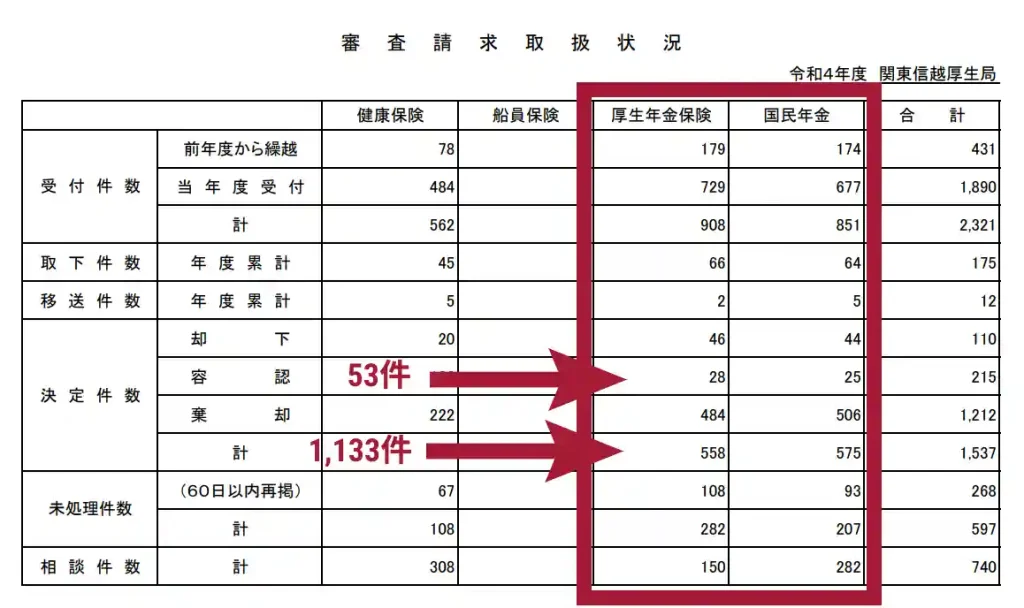

4%しか容認されない審査請求

統計的なデータを見ても、不服申立ての難しさがわかります。

例えば、関東信越厚生局の令和4年度の審査請求のデータによれば、全体の決定件数1,133件のうち「容認」は53件。その率4.6%に留まっています。

(出典:審査請求取扱状況|厚生労働省関東信越厚生局 赤枠・赤字は筆者加筆)

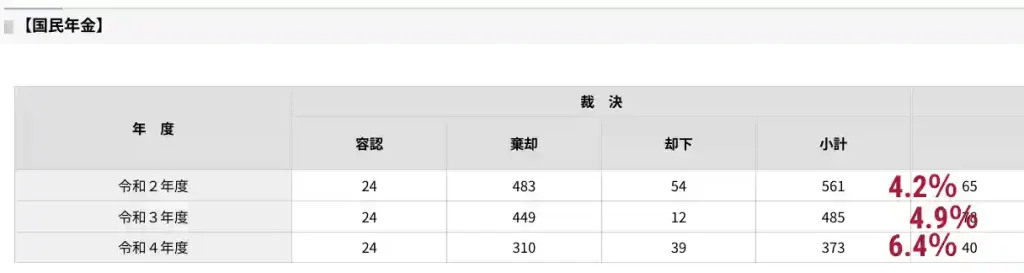

再審査請求においても下の画像のとおり、状況は同じです(厚生年金単独のデータがなかったため、国民年金のデータのみ)。

(出典:社会保険審査会 年度別(再)審査請求裁決等の状況(被用者保険・国民年金別)|厚生労働省 赤字は筆者加筆)

また、不服申立ては、結果がでるまで非常に時間がかかる点も考慮しないといけません。

初審の審査請求から、二審の再審査請求の結果がでるまで、1年以上かかることがほとんどです。

ここだけの話、みんなのねんきんではこう申立をする

私が不服申立ての相談を受けたとき、手続き代行を行うかどうかどう判断しているか。

それは、

当初の障害年金の申請内容が、障害年金受給のための3つの要件を証明できている

と判断したときです。

簡単に言えば、

「この内容なら、受給できてしかるべき」

と判断したときです。

ここで、

不服申立の審査請求、再審査請求では、「趣旨及び理由」を述べなくてはいけません。

当初の年金請求で、障害年金受給の要件を証明できているはずなのに、決定・処分が違えば、それが不服であることが「趣旨」となります。

国民年金法・厚生年金保険法や障害認定基準通りに「証明できている」はずであるとして、それが「理由」になります。

最初の請求時の書類の内容で、障害年金を受給するための3つの要件に該当している旨を証明できているか否か。

証明できているならば、不服申立てを行うべきです。

そうでないなら、見通しは厳しい。

その判断は経験の無い方には難しいでしょう。

過去の事例や法律など、専門知識が必要になるからです。

みんなのねんきんでは専門知識やこれまでの経験を駆使して、「趣旨及び理由」、特に「理由」について、しっかり裏付けをしながら主張します。

また、何でもかんでも不服申立てをするわけではありません。

不服申立の結果が出るまでに改めて障害年金の申請を行った方がいいと判断することもあります。

ここだけの話、今回のまとめです

今回は、障害年金の決定に対して不服を申立てる方法と難しさについてまとめました。

ポイントは以下のとおり。

- 不服申立は社会保険審査官に行う審査請求と社会保険審査会に行う再審査請求の二審制

- 審査請求は処分を知ってから3カ月以内に、再審査請求は決定書送付から2カ月以内に行う

- 容認される率は4%台。請求者の不服が認められるハードルは高い。

- 不服申立の可否の判断、請求書への「趣旨と理由」の矛盾の無い主張など、不服申立ての知識がなければ「容認」は難しい

ここまで読まれた読者の方はこう思われたのではないでしょうか?

2024年7月現在、みんなのねんきん社労士法人がこれまで代行して結果が出た約50件のうち、「容認」は5件で約1割となっています。

これが不服申立ての現実であることを理解していただけたらと思います。

岡田真樹

みんなのねんきん社労士法人代表